Parlons simplement d’une angoisse.

Celle qui est au centre de l’œuvre (encore naissante) de Nacho Cerda est l’angoisse la plus ancestrale, universelle et intemporelle, celle qui aurait la vocation d’être aussi bien partagée par un cordonnier roumain du 19ème siècle que par un banquier suisse aujourd’hui. Mesdames et messieurs, ne la niez plus. Ne la refoulez plus, cette angoisse. Elle est là, partout-tout-le-temps, elle est en vous, en moi, en elle, en lui, en eux, en ça peut-être. Elle est présente à chaque moment, à l’heure où ces lignes sont écrites. L’angoisse de la Mort. Imaginez-vous dire ces mots, à genoux sur le sol putride d’une cave délabrée, supportés par un jump-scare et le fond sonore suivant : concerto pour grincement de dents.

Vous l’aurez compris, l’heure n’est pas vraiment à la gaudriole chez Nacho Cerda. Bien au contraire, il s’agit-même d’essayer de désamorcer cette peur dantesque par le biais du cinéma, afin de « pouvoir partager cette peur avec le plus grand nombre » ; c’est lui qui le dit. Le plus grand nombre étant une notion somme toute assez relative, tant la confidentialité de son œuvre est en partie assujettie au temps qui sépare chacun de ses premiers méfaits et de son premier long-métrage.

Rentrons dans le lard, si vous le permettez. C’est à l’âge de 21 ans que Ignacio Cerda, étudiant à l’Université Cinéma de Californie, réalise « The Awakening », tourné avec peau de balle, à l’arrache et – on le devine aisément – dans un souci d’expérimentation totale. Un noir et blanc granuleux, un format 16 millimètres et peu d’inventivité, aussi bien technique que créative. L’histoire tient en quelques lignes : dans une salle de cours, un grand dadais à la coupe-mulet s’emmerde ferme et attend que les heures passent, jusqu’à ce qu’il se rende compte que le temps s’est littéralement arrêté. Tout le monde s’est figé autour de lui, sauf lui.

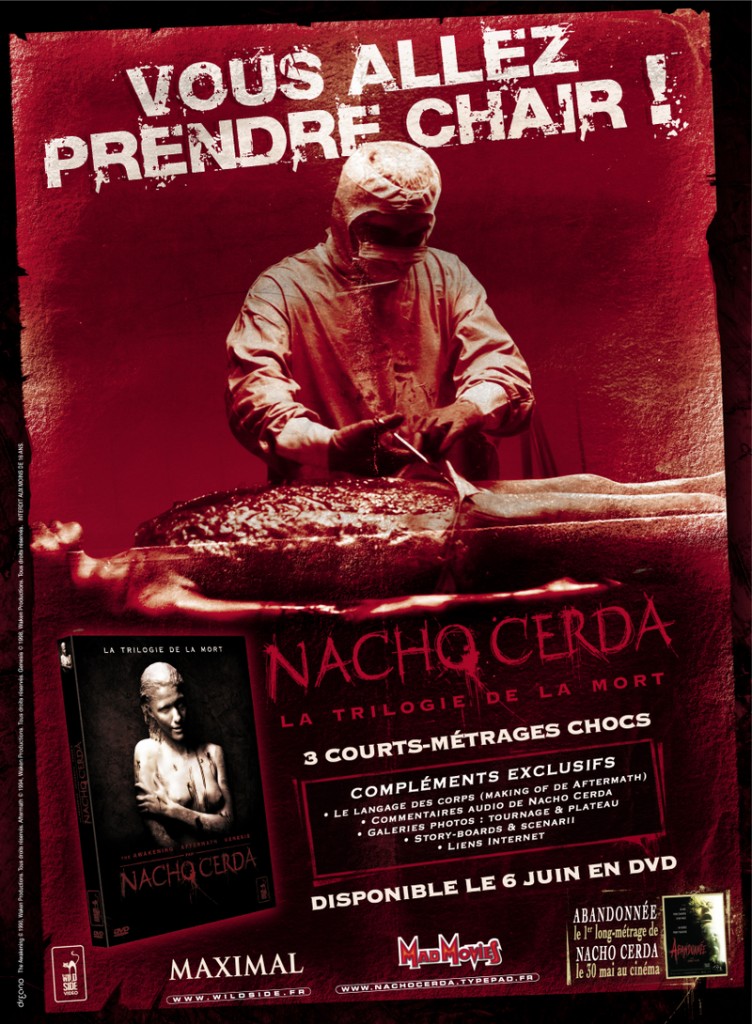

Quatre ans plus tard, Ignacio devient Nacho et revient en Espagne parce qu’il ne trouve aucun – mais alors aucun – financement pour réaliser « Aftermath ». Personne ne veut être mêlé de près ou de loin à cette sombre entreprise. Et pour cause : son besoin de filmer s’est radicalisé. Là encore, l’histoire est aussi maigrichonne qu’une cheville de Lindsay Lohan. Le contenu, en revanche, est répugnant et subversif au possible et préfigure, d’une certaine manière, la nouvelle vague du torture-porn initiée entre autres par les joyeux drilles James Wan, Eli Roth et Tom Six. Dans le décor d’une morgue, un chirurgien s’affaire sur ses cadavres jusqu’à ce que lui arrive le corps d’une certaine Marta Arnau, récemment morte dans un accident de voiture. Dès lors, le chirurgien va se laisser aller à l’expression de ses pulsions les plus obscènes en violant cette pauvre Marta qui n’en demandait pas tant.

Peut-être est-ce mon insatiable sarcasme qui me suggère que le petit Nacho avait à ce moment-là de sa vie, besoin d’emmerder la terre entière en ne lésinant pas sur l’outrance.

Quatre printemps plus tard, le réalisateur au pseudo de chips mexicaine a un peu calmé sa joie. Disons-le autrement, il a mûri. Entre temps, il a peut-être essuyé quelque choc émotionnel comme celui, par exemple, de tomber amoureux. Cela ne relève nullement du sarcasme susnommé mais plutôt d’un constat. Car il se dégage de son troisième court, « Genesis », une incroyable mutation du morbide débridé en un romantisme macabre. Mais beau. Mais macabre. Mais beau. C’est pas non plus la Fête au Village, mais c’est déjà ça. Un sculpteur ne peut se défaire du chagrin qu’il éprouve suite au décès de sa bien-aimée. Il passe donc son temps à tenter de la reproduire à la perfection avec son argile et son savoir-faire. L’intransigeance de cet artiste est ici montrée comme une tentative désespérée de retrouver les traits, les expressions et la plasticité de sa défunte épouse. Jusqu’à ce que la statue ne se mette un jour à saigner puis à remuer des pieds, en même temps que son pygmalion ne commence à se raidir jusqu’à ne plus pouvoir bouger un orteil. La résurrection de l’une provoque la mort de l’autre, les condamnant ainsi à l’impossibilité de leur amour. Ce fameux cycle de vie et de mort que l’on retrouvera plus tard dans « Abandonnée ».

Véritable machine de guerre en festivals, nommée aux Goya, « Genesis » conclut donc une tétralogie de films qui parlent tous de la même chose : cette fameuse angoisse de mort. Il est intéressant d’observer à quel point le discours du cinéaste évolue, comme si celui-ci essayait de se comprendre lui-même en filmant. « The Awakening » est naïf, fragile et expérimental. « Aftermath » est prétentieux, viscéral, bordélique et d’une agressivité chirurgicale. « Genesis » est une nature morte, formellement belle mais teintée d’une émotion incroyablement chargée.

Les trois courts-métrages sont entièrement dénués du moindre dialogue. Tout se repose sur la musique, les regards et le rapport aux corps, mais en se réinventant constamment.

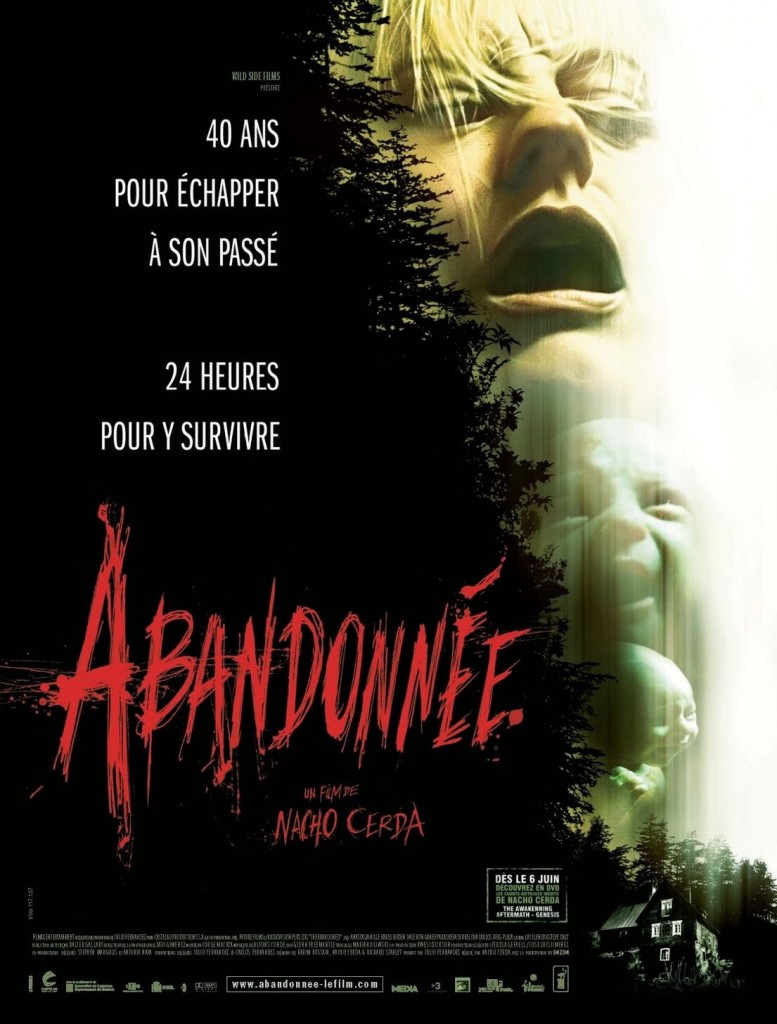

C’est donc assez naturellement que la synthèse de tout cela s’assemble parfaitement dans son premier long-métrage « Abandonnée ». Anastasia Hille incarne une américaine abandonnée à la naissance qui n’a jamais vraiment su d’où elle venait. Quelques jours avant son 42ème anniversaire, un notaire lui annonce qu’il a retrouvé la trace de sa mère et l’invite à se rendre en Russie pour y recevoir son héritage : une grande ferme isolée, construite sur une petite île. Sur place, elle se rend compte que l’endroit est damné. Elle ne le dit pas explicitement, mais on sent qu’elle le pense très fort : c’est tout de même balo. Il n’y a pas âme qui vive, pas même le moindre clébard édenté. Son guide disparaît en pleine nuit et elle se retrouve livrée à elle-même dans cette effrayante baraque, avec sa seule lampe torche comme compagnonne. Elle s’en doute, elle s’apprête à prendre place dans un véritable train-fantôme en forme d’aller-simple pour l’enfer et la désolation. Quelque chose est là, dans cette maison, dans cette immense forêt qui l’isole du reste du monde. Et cette chose pourrait bien être la représentation parfaite de la peur.

« Abandonnée » est une totale réussite dans sa maîtrise de l’angoisse. Sans jamais user d’artifice ni de surenchère horrifique, le film tient ses promesses et installe une ambiance visuelle totalement glaçante. Le travail fait sur les contrastes est remarquable. A l’instar de cette maison, l’obscurité devient un personnage à part entière. C’est suffisamment rare pour être souligné, étant donné le nombre de films qui se prétendent en faire l’éloge – de « Darkness » de Jaume Balaguero au « Projet Blair Witch » de Daniel Myrick et Eduardo Sanchez – et qui, bien souvent, ne servent qu’à appuyer un argument commercial opportuniste. Ici, la comédienne en chie autant que la pauvre Alison Lohman de « Jusqu’en enfer » de Sam Raimi, la pleurniche en moins.

Les dédales de la maison sont un cauchemar de tous les recoins, comme en témoigne ce fabuleux (faux) plan-séquence où le frère de l’héroïne tombe accidentellement dans un trou du plancher avant que celui-ci ne se referme mystérieusement, faisant ainsi disparaître de la narration celui qui représentait le seul protagoniste un tant soit peu rassurant de cette histoire. Encore une fois, c’est balo.

Dans « Abandonnée », tout est une affaire d’efficacité visuelle. Néanmoins, on ne peut que louer la capacité du cinéaste à bien s’entourer et surtout, à prendre en compte les avis éclairés de son équipe de fidèles. L’exemple le plus frappant est celui de la séquence de fin où la maison se « reconstruit » toute seule pour ramener les protagonistes quarante ans en arrière afin de leur faire revivre le traumatisme originel. Enfermés dans la cuisine, ils assistent impuissants à un déchaînement furieux du mobilier qui se met à virevolter autour d’eux dans une sorte de danse infernale. La bonne idée du chef-opérateur et de l’ingénieur du son fut justement d’isoler l’action dans cette cuisine, là où le réalisateur avait initialement prévu des moyens hollywoodiens pour montrer la reconstitution totale de la maison, soulignée par un score musical des plus classiques. En l’état, le son glaçant des éléments et la suggestion du hors-champ se suffisent amplement et font de cette séquence une pièce-maîtresse du cinéma d’épouvante.

Si l’on exclut l’aspect des zombies qui empruntent à Lucio Fulci son amour des yeux blancs, l’ensemble du long-métrage a le mérite de réinventer les codes du survival en huis-clos en partie due à une interprétation au cordeau et à une volonté transcendantale de filmer les décors comme autant de symboles. Le dernier acte, quant à lui, s’autorise à référencer pêle-mêle quelques images fortes issues d’autres chefs-d’œuvre (l’image fantasmagorique du fantôme envoyant le personnage de Karel Roden à l’inéluctabilité de sa propre mort fait inévitablement penser à Kubrick ; la scène finale aux allures plus ou moins équivoques au « Sorcerer » de William Friedkin). Mais qu’importe, car on ressort de ce film à la fois essoufflé et bouleversé. Essoufflé parce qu’on suit le parcours frénétique de l’actrice principale tout du long et bouleversé parce qu’on se rend compte que dès le départ, les dés étaient pipés. Cerda n’accorde aucune porte de sortie possible à ses personnages. C’est pas très sympa de sa part, mais c’est comme ça. Les zombies – ou plus exactement doppelgänger (double) – annoncent dès le départ la mort des deux héros. D’une manière ou d’une autre, elle finira noyée et lui dévoré par d’adorables petits-cochons-tout-mimi. Tout le long d’un film, les personnages vont donc tenter de se détruire eux-mêmes pour essayer de forcer la direction de leur destin. Eux qui étaient justement venus dans ce coin paumé pour donner un sens à leur existence, ils auraient mieux fait de tromper l’ennui en élaborant de nouvelles recettes à base de guacamole où de se mettre à faire du badminton en peignoir de bain.

« Abandonnée » sonne donc la naissance d’un grand cinéaste en devenir (mais faudrait néanmoins qu’il se bouge un peu plus le fion-fion parce que son premier – et seul – long-métrage date tout de même de 2006) et illustre à merveille les thématiques amorcées dans sa « Trilogie de la Mort », en même temps qu’il s’illustre en parfait héritier de son idole David Cronenberg dans son obsession viscérale à creuser les mêmes thématiques de film en film.

Dans « La Mouche », Jeff Goldblum a cette réplique sidérante qui condense en quelques mots ce que le Maître cherche encore aujourd’hui à toucher du doigt : « J’étais un insecte qui rêvait d’être humain, mais ce rêve vient de prendre fin ».

La transformation de l’Homme est irréversible, de quelque manière que ce soit. La terrible fatalité des personnages de Cerda (et surtout dans « Genesis » et « Abandonnée ») est que, justement, personne n’y peut rien changer.

A la fin, tout le monde meurt.

L’optimisme est une option utopique aussi sacrée que cette petite angoisse dont nous causions précédemment. Merci messieurs, merci mesdames.

Le reste relève d’une aventure.

BALTRAP.